• FAHRT ZUM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN FORUM IN STRAßBURG AM 14. UND 15. NOVEMBER 2025

• MARC AUREL – BESUCH EINER AUSSTELLUNG ZUM NACHDENKEN

• DEUTSCHLAND-FRANKREICH: OHNE GRENZEN MEHR WOHLSTAND

• BESUCH BEIM DEUTSCHEN ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT(DLR) in KÖLN-WAHN

• LEBEN UND HEIRATEN IN KÖLN ZU NAPOLEONS ZEITEN

• DANK FÜR JAHRZEHNTELANGES ENGAGEMENT

• BERICHT 75 JAHRE ECOLE DE GAULLE-ADENAUER

• FRIEDENSFEST

• NEUER VORSTAND FÜR ZWEI JAHRE GEWÄHLT

• ASTERIX AUF DEUTSCH – GAR NICHT SO EINFACH

• EIN EINZIGARTIGES PARLAMENT – DEUTSCH-FRANZÖSISCH

• DEUTSCH-FRANZÖSISCHENTAG DER GYMNASIASTEN

• OFFEN FÜR ALLE: DAS CAFÉ FRANCAIS

• FRANZÖSISCHE STIMMUNG BEI NEUJAHRSMATINEE

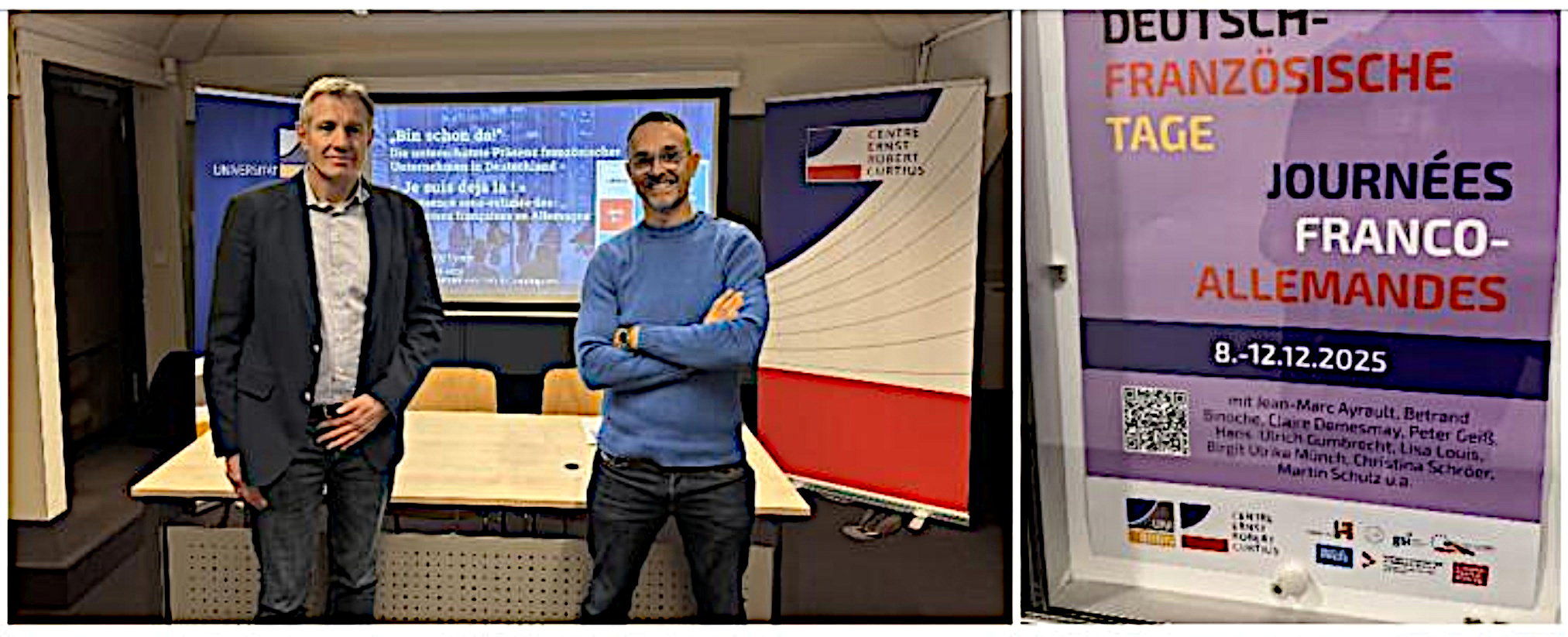

• UNTERSCHÄTZT: PRÄSENZ FRANZÖSISCHER FIRMEN IN DEUTSCHLAND

Zu einer informativen Unterhaltung zu diesem Thema hatte DFG-Vorstandsmitglied Wolfgang Pinner Jérôme Lecot am 4.Dezember 2025 in das Centre Ernst-Robert Curtius (CERC) eingeladen. Vor 20 Jahren gründete Jérôme die Eurojob-Consulting und machte sie zu einer führenden Personalberatung auf dem deutsch-französischen Markt in Europa.

Im Wechsel präsentierten Lecot und Pinner einem engagierten Publikum aus Studierenden, Wissenschaftlern und Fachleuten das große Spektrum französischer Firmenaktivitäten in Deutschland, darunter:

• Die Entwicklung der deutsch-französischen Verflechtungen in der Wirtschaft

• Die Herausforderungen französischer Unternehmen im Zusammenhang mit der Personalgewinnung

• Die Unterschiede in der Unternehmenskultur und ihr Einfluss auf Management und Arbeitsalltag

• Aspekte der Mobilität zwischen beiden Ländern

Dabei spielt auch die Erlangung einer größeren europäischen Souveränität bei der Digitalisierung eine Rolle. Ein Beispiel dafür ist die jüngst auf dem Berliner KI-Gipfel beschlossene Kooperation von SAP und Mistral bei Clouds und Suchmaschinen.

Beide bedankten sich für die Partnerschaft mit dem CERC der Uni Bonn für die Gelegenheit, die deutsch-französische Industriekooperation vorstellen zu können und für die kompetenten Diskussionsbeiträge.

• FAHRT ZUM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN FORUM IN STRAßBURG AM 14. UND 15. NOVEMBER 2025

Auch in diesem Jahr fand die traditionelle Fahrt zum Deutsch-Französischen Forum in Straßburg statt, bei der auch das Europäische Parlament besucht wurde. Das Forum wird organisiert von der Deutsch-Französischen Hochschule Saarbrücken. Es handelt sich um eine Hochschul- und Studienmesse, die Jugendlichen in Workshops und mithilfe von Infoständen Informationen zur Studien- und Berufsorientierung vermittelt.

Trotz der in diesem Jahr nicht vorhandenen gymnasialen Abschlussklassen konnten 51 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Gymnasien in Bonn und im Rhein-Sieg Kreis teilnehmen. Fünf Lehrerinnen und Lehrer bildeten zusammen mit uns ein gutes Team.

Wir starteten in einem neuen und komfortablen Bus mit einem netten und motivierten Busfahrer, der uns nicht nur sicher fuhr, sondern auch Verständnis für die Schülergruppe hatte und Interesse an unserem Programm zeigte.

Das Europäische Parlament in Straßburg war am Freitagnachmittag unsere erste Station. Die gut verständliche französischsprachige Führung enthielt u.a. Informationen über die Arbeit der Abgeordneten, die Prozeduren der Entscheidungsbildung, das genaue Verfahren bei Abstimmungen, aber auch über die Notwendigkeit von Simultanübersetzungen. Die Architektur des Parlaments war für alle beeindruckend. Mithilfe dreidimensionaler und interaktiver Präsentationsmedien wurde den Schülerinnen und Schüler die Bedeutung Europas in der heutigen Zeit vermittelt.

Der Samstag war ausschließlich dem Deutsch-Französischen Forum gewidmet. Da wir im Voraus mit den Organisatoren des Forums und der Deutsch-französischen Hochschule Saarbrücken Kontakt aufgenommen hatten, konnten wir als Reisegruppe zu Beginn des Besuchs der Messe vom Generalsekretär der Deutsch-Französischen Hochschule begrüßt werden. Frau Universitätsprofessorin von Hülsen-Esch, ab Februar 2026 Vizepräsidentin der Hochschule, war ebenfalls anwesend. Studentinnen aus den verschiedenen Studiengängen gaben sehr persönliche Einblicke in ihren Ausbildungsgang. Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler sich an den mehr als 100 Ständen über deutsch-französische Studiengänge und Berufszweige sowie mögliche Auslandsaufenthalte informieren. Ein Stadtspaziergang – geplant als Rallye – startete am frühen Nachmittag durch die schon vorweihnachtlich dekorierte Straßburger Altstadt.

Straßburg ist nicht nur durch seine verschiedenen europäischen Institutionen ein bedeutendes politisches Zentrum in einer europäischen Grenzregion geworden. Gleichzeitig gewinnt es durch den Charme seiner Gassen, seiner Fachwerkhäuser und seines alles überragenden Münsters.

Im nächsten Jahr wird die Deutsch-Französische Gesellschaft Bonn erneut eine Studienfahrt anbieten. Unterstützung bekommen wir durch das Institut français Bonn. Wir hoffen, dass sich noch weitere Schulen davon inspirieren lassen.

Hildegard Wöller

Evelyne Droth

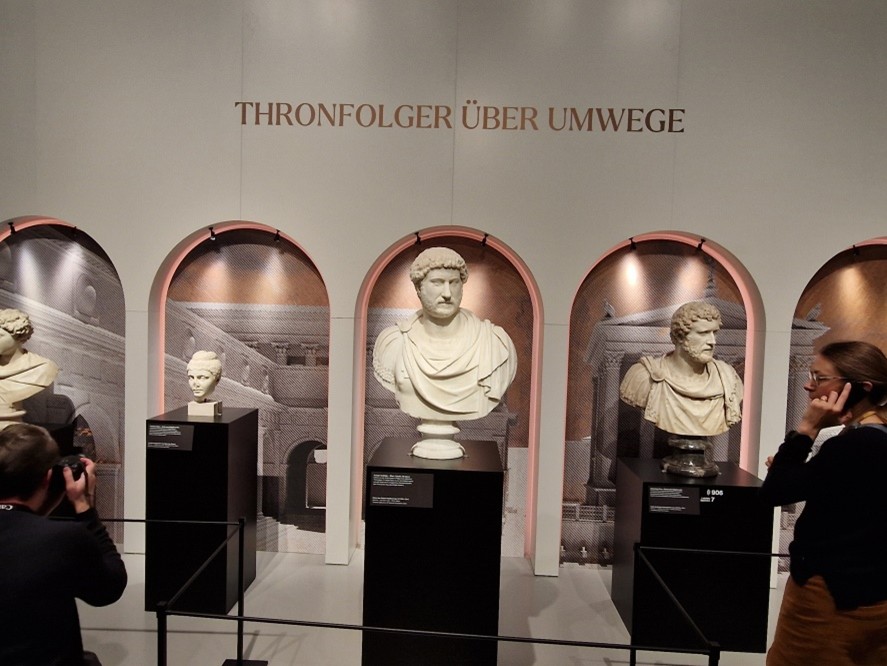

• MARC AUREL – BESUCH EINER AUSSTELLUNG ZUM NACHDENKEN

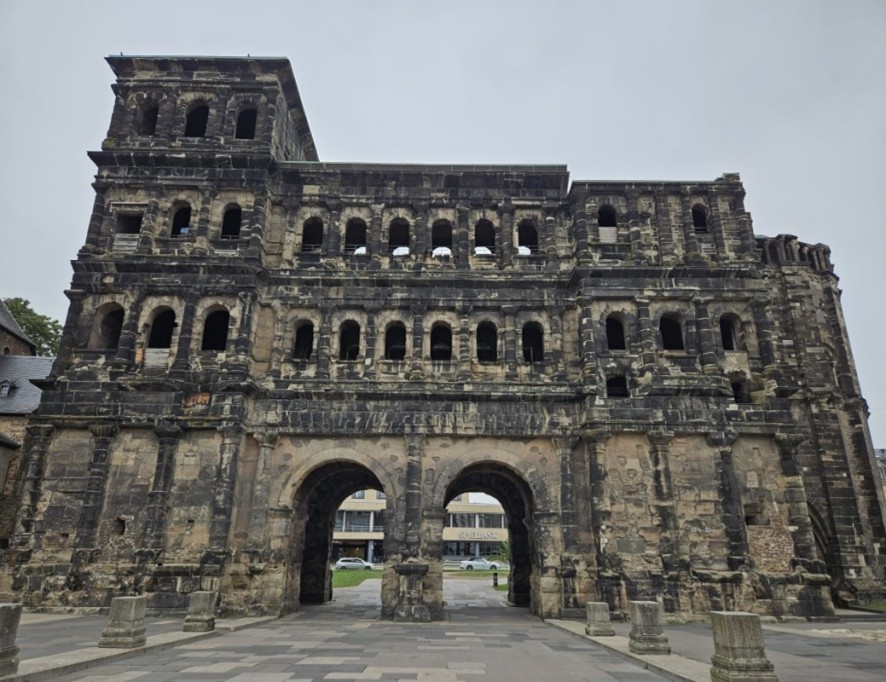

„Kaiser, Feldherr, Philosoph“ – unter diesem Motto stand die Marc-Aurel-Ausstellung in Trier, die eine Gruppe von Mitgliedern unserer DFG am 8. November 2025 besucht hat. In einer Tagestour haben wir, zwei Wochen vor Ende der Landesausstellung, den großen Schatz archäologischer Funde aus dem 2. Jahrhundert n.Chr. besichtigen können, den das Rheinische Landesmuseum Trier in einer Sonderausstellung zusammengetragen hat. Wir konnten einen Blick werfen in die Geschichte der ältesten Stadt Deutschlands (gegründet 17 v.Chr. vom römischen Kaiser Augustus), die über mehrere Jahrhunderte eine zentrale Rolle in der römischen Geschichte Europas gespielt hat, einer Geschichte, bevor es Deutschland und Frankreich gab, die uns aber gerade im heutigen Grenzgebiet gemeinsam ist.

Der römische Kaiser Marc Aurel gilt als Inbegriff des „guten Herrschers“, der lange Jahre als Kronprinz in einer Zeit relativen Friedens und Wohlstands auf seine Aufgabe vorbereitet wurde, der aber als Kaiser jahrelang Krieg gegen Germanenstämme an der Grenze des Reiches führte und doch zugleich seit der frühen Neuzeit als „Philosoph“ und „guter Herrscher“ begriffen wurde. Nach der Wiederentdeckung seiner „Selbstbetrachtungen“ im 16. Jahrhundert wurden sie zur Weltliteratur; Tagebuchnotizen, sozusagen, eines Anhängers der stoischen Philosophie, der das Glück, die Vernunft, die Bescheidenheit und die Toleranz ins Zentrum seines Wirkens stellte. Der Bezug zu Trier besteht in der Bautätigkeit des Kaisers, zu der auch die Stadtbefestigung einschließlich Porta Nigra um 170 n.Chr. gehört.

Wie schon zuvor mit den Ausstellungen zu den römischen Kaisern Konstantin dem Großen (2007) und Nero (2016), sowie zum Untergang des Römischen Reiches (2022), hat das Landesmuseum in Trier zahlreiche Ausstellungsstücke aus ganz Europa zusammengetragen, einschließlich solcher aus dem Vatikan. Im Trierer Stadtmuseum wird sie ergänzt durch eine Ausstellung „Was ist gute Herrschaft?“. Beide Sonderausstellungen enden am 23. November 2025.

Die Teilnehmer an unserem „Bildungsausflug“ konnten viel entdecken und lernen, was ihnen vorher noch nicht so richtig geläufig war – nicht zuletzt dank der Erläuterungen in einer Führung, die der Trierer Wolfgang Steinborn für uns gab. Unser Fazit: Der Besuch der Sonderausstellung hat sich gelohnt, und auch in der Dauerausstellung gibt es viel zu entdecken: zum Beispiel die von dem Berliner und Dresdner Räuberclan nicht geknackte römische Goldmünzsammlung oder der große Mosaikensaal, darunter das Polydusmosaik, das den „Michael Schumacher der Antike“ auf seiner Quadriga darstellt. Sie ist immer einen Besuch wert.

Der Besuch klang im kleinen Kreis in Wolfgang’s Wohnung aus.

DP

• DEUTSCHLAND-FRANKREICH: OHNE GRENZEN MEHR WOHLSTAND

Vortrag von Professor Schmitt von der Hochschule München am 30.10.2025

„Wer Europa will, muss die Grenzregionen im Blick haben“. Mit einem eindringlichen Plädoyer für offene Grenzen in der EU begrüßte Dr.Steinborn von der DFG die Interessenten an dem Thema, die sich im Vortragssaal des mitveranstaltenden Centre Ernst-Robert Curtius der Uni Bonn eingefunden hatten (Bild 1). Mit einer Anekdote aus der eigenen Erfahrung untermalte er, dass Grenzregionen anders ticken als die Hauptstädte, nämlich menschlicher und weniger politisch.

Bild1

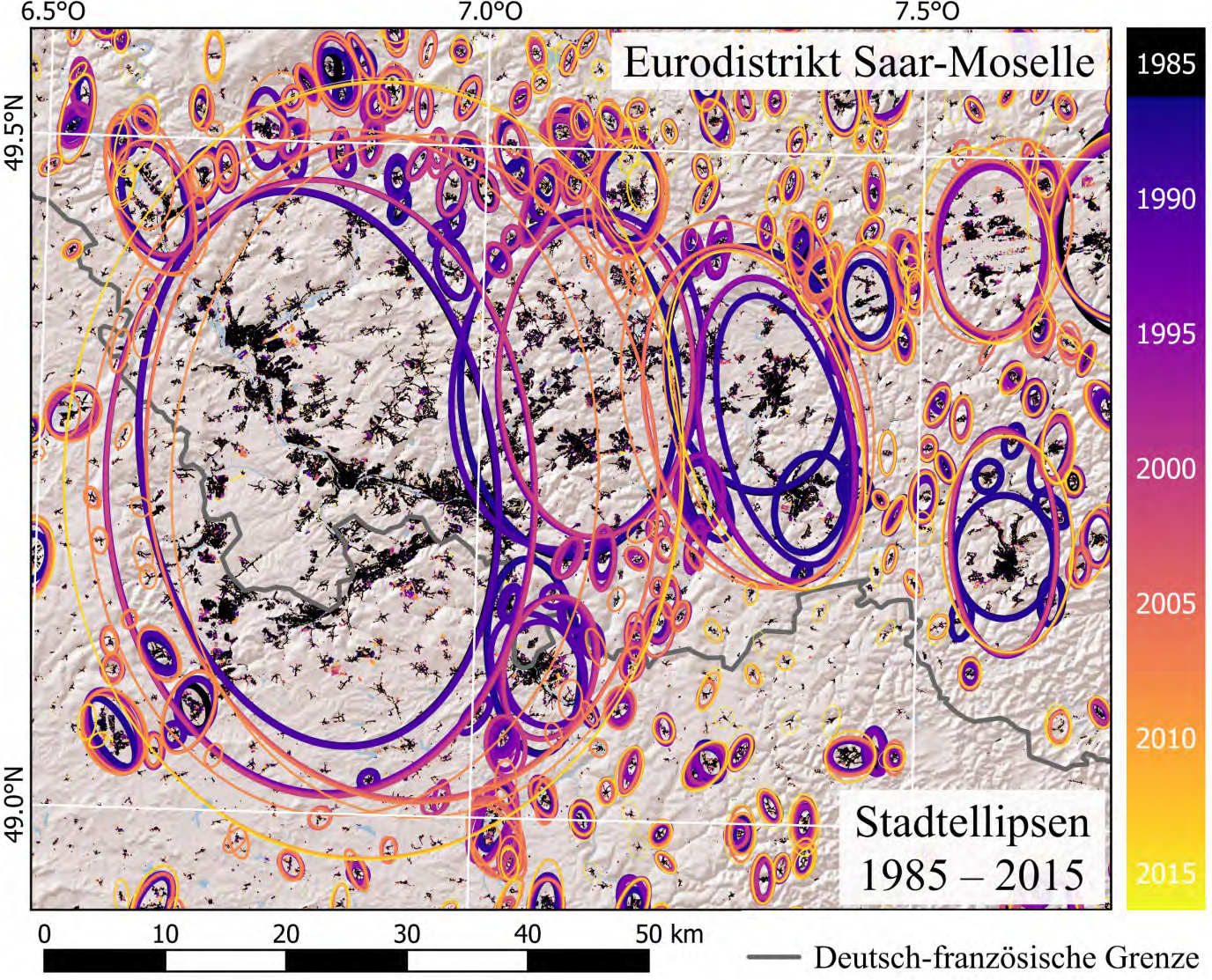

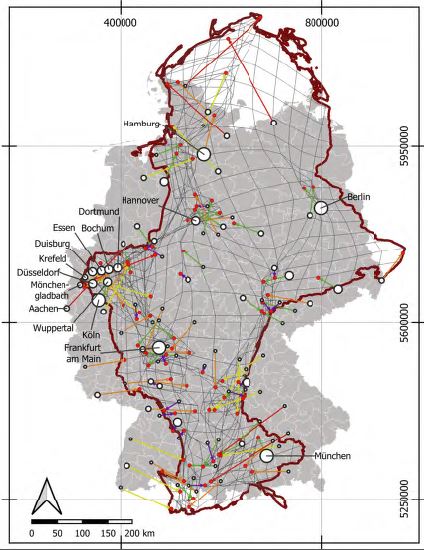

Dies stellte Professor Dr. Andreas Schmitt/Hochschule München in seinem Gastvortrag mit dem Titel „Die deutsch-französische Grenzregion aus dem Weltraum – beobachten, wie Europa zusammenwächst“ wissenschaftlich unter Beweis. Die DFG hatte ihn eingeladen, weil er mit einem neuen Verfahren unter Einsatz künstlicher Intelligenz belegen konnte, dass die beiden Nachbarländer in der Folge des Schengener Abkommen besonders schnell zusammenwachsen. Untersucht wurden Satellitendaten zur Siedlungs- und Gewerbeentwicklung der Jahre 1985 bis 2015. Hauptdatenquelle sind europäische (COPERNICUS) und amerikanische (Landsat) Erdbeobachtungssatelliten, aus denen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Jahresrhythmus einen sogenannten „World Settlement Footprint“ entwickelt. In diesem Muster werden Metropolregionen automatisch erkannt. Um deren Zentren werden Siedlungsellipsen gebildet, die anzeigen, in welche Richtung die Region wächst.

Bild 2

Metropolregionen, in welchen die Ellipsen die deutsch-französische Grenze überschreiten, und bei ihrem Wachstum auch Ellipsen kleinerer Zonen „schlucken“, sind Saar-Moselle, Pamina (um Karlsruhe) und Straßburg-Ortenau. Hier spielen die Grenzen bei der Regionalentwicklung keine Rolle mehr: Deutsche siedeln und arbeiten in Frankreich und Franzosen entsprechend in Deutschland. Bild 2 zeigt in schwarz die Siedlungsmaske rund um Saarbrücken und die von 1985 bis 2015 wachsenden Ellipsen (farbig). Würde man die Dynamik der Grenzräume gegenüber dem Kernland berücksichtigen, würden in einem virtuellen Szenario die deutschen Grenzen weit ins Kernland zusammenrücken (Bild 3). Fazit von Prof.Schmitt: Europa wächst zusammen, und zwar an den Grenzen stärker als im grenzfernen Umland; Grenzen sind in der Bebauungsstruktur aus dem Weltraum nicht erkennbar.

Bild 3

Eine angeregte Diskussion dieser für viele noch unbekannten Ergebnisse folgte, die bei einem „Vin d’honneur“, den W.Steinborn von der Grenzmosel mitgebracht hatte, noch lange fortgesetzt wurde.

Die Präsentation von Professor Schmitt ist über diesen Link zugänglich.

• BESUCH BEIM DEUTSCHEN ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT (DLR) in KÖLN-WAHN

Am 16. Juli 2025 besuchten zahlreiche Mitglieder und Freunde der DFG das Zentrum für Luft- und Raumfahrt am nahegelegenen Flughafen Köln- Wahn. Unter Anderem werden dort Astronauten europäischer Länder während viereinhalb Jahren für den Flug ins Weltall trainiert. Während der fast vierstündigen Führung mit einem pensionierten Piloten der Luftwaffe wurden uns verschiedene Institute und Einrichtungen auf dem 55 ha großen Gelände fachkundig erklärt. Zunächst besuchten wir die Luna Analog Facility. Von einer Besuchertribüne konnten wir von oben auf die beeindruckende Nachbildung einer Mondlandschaft blicken. Anschließend ging es in das Europäische Astronautenzentrum der ESA. 22 Länder sind an der ESA beteiligt, Deutschland mit einem Anteil von 21%.

Nach dieser Quote richtet sich auch die Zahl der Astronautinnen und Astronauten, und auch das Kontingent an den mehrmonatigen Aufenthalten in der Raumfahrstation ISS. Fortlaufend finden auf der Station zahlreiche Experimente der beteiligten Länder statt. Im Astronautenzentrum wird in einem 10 Meter tiefen Schwimmbecken und in Raummodulen, wie z.B. das europäische Columbus-Modul, die Arbeit in der Schwerelosigkeit trainiert. Zum Schluss erhielten wir einen Einblick im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin. Das Institut forscht über die Auswirkungen der Schwerkraft auf den menschlichen Körper. Dazu gehört die Bettruhestudie. Während einer 60-tägigen, um 6 Grad nach unten geneigten Liegestellung wird bei Probanden die Auswirkung der Schwerelosigkeit untersucht.

Ein eindrückliches Erlebnis für die DFG–Gruppe

• LEBEN UND HEIRATEN IN KÖLN ZU NAPOLEONS ZEITEN

Am 1. Oktober 2025 lud die Deutsch-Französische Gesellschaft Bonn/Rhein-Sieg in Kooperation mit dem Institut Français Bonn zu einem besonderen Vortrag ein. Rund 20 interessierte Gäste folgten der Einladung und tauchten in der familiären Atmosphäre der Médiathèque des Instituts in der Adenauerallee, gemeinsam mit der Historikerin Dr. Claudia Wendels und ihrem Ehemann, Professor Dr. Hartmann-Wendels, in die faszinierende Welt des Kölner Alltagslebens unter napoleonischer Herrschaft ein.

Ein herzlicher Abend mit historischen Einblicken

Wolfgang Pinner, Vize-Präsident der Gesellschaft, begrüßte die Anwesenden und bedankte sich herzlich beim Institut Français für die Unterstützung und die Bereitstellung der Räumlichkeiten. „Es ist immer wieder beeindruckend, wie lebendig Geschichte wird, wenn sie von Expert:innen wie Frau Dr. Wendels, die sich seit Jahren intensiv mit der Kölner Stadtgeschichte und der Rheinischen Landesgeschichte beschäftigt, und ihrem Ehemann erzählt wird“, betonte Pinner.

Was die Heiratsregister verraten

Auf der Grundlage von 5.500 Eheschließungen nach 1798, die unter dem Einfluss der Revolutionsgarden erstmals außerhalb der Kirchen dokumentiert wurden, ausgewertet und entschlüsselt von Dr. Claudia Wendels, präsentierte ihr Mann spannende Erkenntnisse. Gemeinsam beleuchteten sie, wie sich das Leben der Kölner:innen unter französischer Herrschaft veränderte – von der Durchnummerierung der Häuser bis hin zu den Alphabetisierungsquoten der damaligen Bevölkerung. Alles Dinge, die sich aus den Heiratslisten ablesen lassen.

Besonders kurios: Die Zuhörer erfuhren, dass oft Heirat aufstrebender junger Männer mit betuchten Witwen ein Weg war, den Stand eines Meisters in einem geschützten Beruf zu erlangen. Berufe die heute kaum noch geläufig sind, damals aber den Alltag prägten.

Ein Blick in die Quellen

Dr. Wendels hat auch Zivilstandsregister von über 60 umliegenden Orten ausgewertet und verwies in ihrem Vortrag auf die digitale Bevölkerungsliste Kölns (https://www.bevoelkerungsliste-koeln.de), die für Geschichtsinteressierte eine wahre Fundgrube darstellt. Wer mehr über ihre Arbeit erfahren möchte oder eine Vorstellung bekommen möchte, wie diese damals aussahen, sollte auch da weiter stöbern.

Ein gelungener Abend

Nach dem Vortrag nutzten viele Gäste die Gelegenheit, um mit den Referent:innen ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Mit Gesprächen unter den Teilnehmern und darüber, wie Frankreich damals das Rheinland prägte, klang der Abend gemütlich aus.

• DANK FÜR JAHRZEHNTELANGES ENGAGEMENT

Verabschiedung von VO-Mitgliedern am 11.09.25

Als auf der Mitgliederversammlung 2025 ein neuer Vorstand gewählt wurde, standen vier langgediente Mitglieder nicht mehr zur Wahl. Diese wurden nun am 11.September 2025 vom neuen Vorstand im Haus von Françoise Linckelmann in Rheinbreitbach mit einem Essen feierlich verabschiedet. Für Sylvie Tyralla-Noel, Herbert Jess, Klaus Hübschmann (Bild 1) und Rolf Gerner hatte der Vorsitzende Dr. Detlef Puhl (Bild 2) gute Tropfen aus dem Elsass mitgebracht; weiter überreichte er im Namen des Dachverbands der Deutsch-Französischen Gesellschaften (VDFG bzw. FAFA) den Ehren-Pin als Dank für besonderes Engagement für die deutsch-französische Sache. Er dankte den Gastgebern und ging dann auf jede einzelne ausscheidende Person besonders ein:

Sylvie Tyralla-Noel, Herbert Jess, Klaus Hübschmann

„Sylvie ist wohl diejenige, die am längsten unsere DFG geprägt hat. 30 Jahre hat sie dem Vorstand angehört, davon sehr viele als Vizepräsidentin. Du verkörperst in geradezu idealtypischer Weise die Französin, die im Rheinland heimisch geworden ist, ohne jemals die Verbindung zu Deinem Heimatland zu verlieren. Von Deiner profunden Kenntnis der französischen Kultur, insbesondere der Literatur, haben wir extrem lange profitieren können. Ich hoffe, wir können dies auch weiterhin. Du hast, gemeinsam mit Françoise, unsere „Salons littéraires“ animiert und wunderbare Einblicke in die französische Literatur gegeben – und darüber hinaus den Freunden des Institut Français, wo Du regelmäßig Lesungen veranstaltest. Du hast auch viele Besuche von Museen und Ausstellungen organisiert, die uns mit französischem bzw. frankophonem Kulturschatz verbunden haben. Herbert war der Präsident, als ich in Bonn aufschlug. Du hast mich freundlich in Eurem Kreis aufgenommen und gleich einzuspannen begonnen. Dein Name war mir schon bekannt, seit ich Kursteilnehmer am Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) in Paris war und Du als Kontaktperson für die Alumni in Deutschland genannt wurdest. Persönlich kennengelernt haben wir uns allerdings erst hier in Bonn, wo ich dann gelernt habe, dass Du ein großer Liebhaber und Connaisseur klassischer Musik bist und die Verbindungen zwischen Deutschland und Frankreich auf diesem Gebiet pflegst. Dies und Deine Erfahrungen als Diplomat im Umgang mit anderen Ländern, vor allem aber mit Frankreich, dem Du mit Deiner lieben Frau Micheline besonders verbunden bist, haben unserer DFG Orientierung gegeben.

Klaus gehört auch zu denjenigen, ohne die die heutige DFG nicht vorstellbar ist. In seine Fußstapfen sollte ich treten, als ich in Bonn ankam, nachdem Du Deine Funktion als Generalsekretär nach 16Jahren niedergelegt hattest. Als ehemaliger Offizier der Bundeswehr, der lange Jahre in Frankreich auf Posten war, konntest Du organisieren und hast diesem Verein seine organisatorische Grundlage gegeben. Was das tatsächlich bedeutet, habe ich erfahren, als ich 2017 zunächst Deine Nachfolge antrat und erlebte, wieviel Arbeit hinter all dem steckt, was unsere DFG organisiert und anbietet. Und erst recht habe ich dies erfahren, als ich 2019 die Nachfolge von Herbert antrat und wir niemanden fanden, der diese Aufgabe des Generalsekretärs übernehmen wollte. Wir sind nicht darum herumgekommen, die Aufgaben im Vorstand anders zu verteilen. Das Experiment hat endgültig in diesem Jahr begonnen und bis wir es als gelungen bezeichnen dürfen, bleibt der Befund, dass Du unersetzlich warst.

Aber zum Glück gibt es Rolf, der in schwieriger Zeit einen Teil der organisatorischen Aufgaben im Vorstand übernommen hat – zunächst zusätzlich zu seiner Aufgabe als Schatzmeister, die ja auch nicht mal so nebenbei zu erfüllen ist. Ohne Deine unerlässliche Bereitschaft, vor allem für die innere Kommunikation zu sorgen, wären wir sprachlos geblieben. Wir haben uns in Paris kennengelernt, als Du als Rüstungsattaché an der deutschen Botschaft tätig warst. Als ich dann zu Beginn des Ruhetands hier in Bonn eine Verbindung zu Frankreich suchte und über Rudolf Herrmann den Zugang zur DFG fand, hast Du mich gleich gekrallt und gefragt, ob ich nicht im Vorstand mittun wollte. Das habe ich gern getan, niemals bereut. Und jetzt habe ich Gelegenheit, Dir noch einmal meinen und des gesamten Vorstands besonderen Dank für Deine Sondereinlage auszusprechen.

Rolf Gerner

Ich weiß, unser aller Engagement für unsere DFG beruht auf unserer Verbundenheit mit Frankreich, das uns über Freundschaften und Partnerschaften ans Herz gewachsen ist. Und auf unserem Wunsch, diese Verbundenheit nicht nur nie abreißen zu lassen, sondern alles dafür zu tun, dass sie über das Persönliche hinaus auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens gepflegt und gestärkt wird. Denn, das empfinde ich zurzeit besonders, diese Verbundenheit war und ist nie selbstverständlich und wird es auch nie sein. Sie benötigt unser aller Engagement, auf Dauer und mir Herzblut. Und wenn dieses Engagement richtig gelebt wird, macht es auch unheimlich viel Spaß.“

• BERICHT 75 JAHRE ECOLE DE GAULLE-ADENAUER

Ihr 75jähriges Bestehen feierte die „Ecole de Gaulle-Adenauer“ am 28.6.2025 in Bonn-Mehlem. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten Kinder der Kindertagesstätte und der Grundschule ein kurzweiliges Programm, für das sie wochenlang geübt hatten. In lustigen Szenen kam die Geschichte der Schule und damit der deutsch-französischen Beziehungen seit 1950 zum Vorschein. Von den Wiederaufbauarbeitern mit Spitzhacke von 1950 über den Mauerbau und die großen Staatsmänner Charles de Gaulle und Konrad Adenauer über die Revolten von 1968, die 1970er und 1980er Jahre mit ihrer Musik und den Versöhnungsgesten von Francois Mitterrand und Helmut Kohl bis zum Fall der Mauer und den Entwicklungen im neuen Jahrtausend. Die Kinder spielten alles vor, unterstützt von ihren Lehrerinnen und Lehrern, moderiert in Gesprächen zwischen einer Grundschülerin, die französisch sprach und einem Grundschüler, der sich auf Deutsch ausdrückte. Eine gelungene Demonstration dafür, wie viel Spaß das gemeinsame Lernen in zwei Sprachen machen kann.Zu dieser Feierstunde war der französische Generalkonsul in Düsseldorf, Dr. Etienne Sur, ebenso eingeladen, wie Bürgermeisterin Nicole Unterseh, die in Vertretung der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner auftrat. Ausserdem war die Deutsch-Französische Gesellschaft präsent, das Institut Francais, das Centre Ernst Robert Curtius (CERC) der Uni Bonn sowie gewählte Vertreter der in NRW lebenden Franzosen und der Bonner Europa-Abgeordnete Axel Voss.

Foto: Puhl

DP

• FRIEDENSFEST

Bei einem improvisierten Friedensfest am 8. Mai 2025 (aus Anlass des Endes des 2. Weltkriegs vor 80 Jahren) trugen Nina Diehl und Anna Dalbeck von der Jahrgangsstufe EF des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums folgende Gedanken zur deutsch-französischen Freundschaft vor:

Was bedeutet die deutsch-französische Beziehung für mich?

L’amitié franco-allemande

L’amitiéL’amitié est compliquée

On expérience des hauts et des basses

On se dispute et on s’embrasse

On en a multiples

Qui sont toujours différents

Dépend aux personnes différentes

Et c’est comme ça pour l’amitié franco-allemande aussi

Pour chaque personne elle signifie autre chose

Pour moi, l’amitié française a commencé en vacances

Qu’on a passé parfois en France

Puis en cours de français

La langue intéressante et jolie, elle m’a fasciné

Alors j’ai appris avec patience

En plus la cuisine et la culture aimables

Et maintenant j’aimerais mieux faire la connaissance

Avec l’école et les études ou privé

Tout ça c’est possible

Je peux y aller et étudier

Et faire des expériences

Qui seront parfaits

J’ai vraiment compris l’amitié franco-allemande

pendant mon échange scolaire à Caen, en Normandie.

Là , j’ai expérience la vie française

et j’ai réalisé qu’il n’y pas autant de différences que je pensais.

Je pense que ce qui nous différencie le plus,

c’est notre langue maternelle.

Et c’est pour quoi j’aime bien d’apprendre français.

Quand on parle français,

on a tellement beaucoup de possibilités

comme faire un échange scolaire, étudier en France

ou passer ses vacances en France.

Mais je pense que c’est surtout grâce à l’amitié franco-allemande

pourquoi on a ces possibilités

et que c’est pourquoi cette amitié est très importante.

WS

• NEUER VORSTAND FÜR ZWEI JAHRE GEWÄHLT

Unsere Gesellschaft hat am 28. April im Godesberger Trinkpavillon unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung abgehalten. Dabei wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. Vier Mitglieder des alten Vorstands haben sich nicht zur Wiederwahl gestellt – vier Persönlichkeiten, die die Gesellschaft über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, geprägt haben: Vizepräsidentin Sylvie Tyralla, der ehemalige Präsident Herbert Jess, der ehemalige Generalsekretär Klausdieter Hübschmann und der ehemalige Schatzmeister Rolf Gerner. Sie alle haben sich lange Jahre für unsere Gesellschaft engagiert. Ihnen galt der besondere Dank der versammelten Mitglieder.Wiedergewählt wurden der Präsident, Detlef Puhl; der Schatzmeister Rudolf Schmitz, und als Beisitzer Evelyne Droth, Regina Haunhorst, Ingo Radcke, Danielle Schlösser und Hildegard Wöller. Neu gewählt wurden Vizepräsident Wolfgang Pinner, Birgit Bodens-Frömder, Astrid Sieber und Wolfgang Steinborn.

In seinem Rechenschaftsbericht beleuchtete D. Puhl noch einmal die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres, wie sie auch in den Info-Briefen nachzulesen sind. Vor allem berichtete der über die außerordentliche Mitgliederversammlung, die der Vorstand für den 18. Februar einberufen hatte, um über die Zukunft der Gesellschaft zu diskutieren. Daraus ergab sich zum einen, dass wir die Funktion des Generalsekretärs, die wir schon lange nicht mehr nachbesetzen konnten, aufteilen. Nun wird sich Birgit Bodens-Frömder um die Mitgliederverwaltung kümmern, Astric Sieber um die interne Kommunikation und Wolfgang Steinborn um die externe Kommunikation. So hoffen wir, diese Aufgaben verantwortungsvoll erfüllen zu können. Außerdem haben wir mit Freude zur Kenntnis nehmen können, dass unsere Idee, gemeinsam mit dem „Centre Ernst Robert Curtius“ (CEDRC – Frankreich-Zentrum der Uni Bonn) einmal im Monat zu einem informellen „Café Francais“ einzuladen, auf großen Zuspruch stößt und uns Gelegenheit bietet, mit jungen Leuten zusammenzukommen. Wir hoffen, unserer Gesellschaft so den Übergang in Aktivitäten zu erleichtern, die auch für jüngere Generationen attraktiv sind. DP

Vlnr: E. Droth, I. Radcke, W. Steinborn (h), R. Haunhorst (v), D.Puhl (h), D. Schlösser (v), B. Bodens-Frömder, R. Schmitz (h), W. Pinner (v), H. Wöller; nicht auf dem Bild: A. Sieber; Foto: Schlösser.

• ASTERIX AUF DEUTSCH – GAR NICHT SO EINFACH<

Asterix (und Obelix), das sind nicht nur fantastisch gezeichnete Comic-Figuren, die uns seit Generationen begleiten. Das sind auch humorige Wortspiele. Aber wie kann es gelingen, diese aus dem Französischen ins Deutsche (und andere Sprachen) zu übersetzen? Das zu erklären hat sich der deutsche Übersetzer Klaus Jöken aus seinem Wohnort in Zentralfrankreich (Moulins, Allier) auf Einladung mehrerer Deutsch-Französischer Gesellschaften in NRW nach Deutschland aufgemacht. Er begann seine Tour bei uns, in Bonn, wo er am Montag, 24.3., den Versammlungsraum des Centre Ernst Robert Curtius (CERC) der Universität im Bonner Bogen am Rhein füllte. Das CERC, mit dem wir ja eng zusammenarbeiten, hat uns diesen Raum freundlicherweise zur Verfügung gestellt und auch selbst im Rahmen seiner Reihe „Lectures croisées“ dazu eingeladen. Die Sprecherin des CERC, Prof. Dr. Anke Grutschus, war ebenso zugegen, wie die wissenschaftliche Direktorin, Dr. Christina Schöer.vlnr: Anke Grutschus, Klaus Jöken, Detlef Puhl, Christian Schröer; Foto. CERC

Die Asterix-Bücher sind auch heute noch die meistverkauften Bücher in Deutschland, erklärte uns Klaus Jöken, der die Übersetzungen seit 2004 liefert. Dabei hat er sich von Anfang an an den Rat des Zeichners Albert Uderzo gehalten: „Man darf Asterix nicht übersetzen, man muss ihn anpassen.“ Und so erzählte Klaus Jöken, wie er es hinbekommt, etwa aus auf Französisch formulierten Namen, die zugleich ein Wortspiel sind, deutsch klingende Namen zu erfinden, die ebenfalls etwa Wortspielerisches haben. Was macht er aus „Perduduvus“ (ein Name mit lateinisch maskuliner Endung und dem Hintersinn „aus den Augen verloren“) im „Asterix und der Greif“, in dem römische Legionäre ihren Kameraden nachtrauern, die von einer Flutwelle davongespült wurden? Dafür erfindet er den Namen „Regengus“, der ebenfalls eine lateinisch maskuline Endung und wortspielerisch mit Wasser zu tun hat. Und dies war nur ein Beispiel unter vielen. Trickreich war auch, wie er in „Asterix in Italien“ das Wortspiel des französischen Autors mit „Cimbres“ (den germanischen Kimbern) und „timbres“ (Briefmarken) übersetzte: Aus dem Kimbern machte er „Markomannen“ (ein anderes germanisches Volk), in deren Namen aber das Wort „Marke“ (wie in Briefmarke) enthalten ist. Dafür, erzählt er, braucht er dann manchmal ein paar Tage.

Die knapp 50 Zuhörer jedenfalls fanden die Schilderungen von Klaus Jöken interessant und amüsant, zumal er sie auch auf humorvolle Weise vorzutragen wußte. Der Bonner Generalanzeiger hat am 26.3. ausführlich darüber berichtet.

DP

• EIN EINZIGARTIGES PARLAMENT – DEUTSCH-FRANZÖSISCH

Im Rahmen der Veranstaltungen zum Deutsch-Französischen Tag, den wir ja am 22. Januar gefeiert hatten, ist es uns gelungen, in einer öffentlichen Veranstaltung am 30. Januar über ein einzigartiges Parlament zu informieren – die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV). Und wir haben uns auch über den Deutsch-Französischen Bürgerfonds informiert. Beide binationalen Einrichtungen sind im Jahr 2019 entstanden, um die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern zu stärken. Gemeinsam mit dem Gustav-Stresemann-Institut, wo die Veranstaltung stattfand, dem Centre Ernst Robert Curtius der Uni Bonn (CERC) und dem Institut Francais haben wir, mit finanzieller Unterstützhung des Bürgerfonds, Expertinnen versammeln können, die uns einen Blick hinter die Kulissen erlaubten.Nicole Greppel und Sylvaine Mody

vlnr: Moderatorin A. Steffes-Halmer DW, Studentin DFS, H. Heimbach, Doktorandin, Schülerin, J.Haag BüFo, N. Heikamp, Dolmetscher, auf der Leinwand: Brigitte Klinkert, Foto: Privat

Prominentester Gast war die Ko-Vorsitzende der DFVP, die französische Abgeordnete Brigitte Klinkert. Sie konnte kurzfristig nicht, wie geplant, persönlich erscheinen, schaltete sich aber per Video zu und beantwortete viele Fragen. Noch hat die Versammlung nicht die Aufmerksamkeit in der Öffetnlichkeit, die sie haben sollte, aber Mme Klinkert und ihr deutscher Ko-Vorsitzender Nils Schmid arbeiten daran, reaktionsschneller handeln zu können. Ihre Arbeit ist auf der webseite der DFPV oder des Bundestages nachzuverfolgen. Die ebenfalls in der DFPV sitzende Bundestagsabgeordnete Nicole Westig aus Bad Honnef, die wir ebenfalls eingeladen hatten und die auch gern gekommen wäre, war, wie inzwischen bekannt, noch in einer turbulenten Sitzungswoche des scheidenden Bundestags gebunden. Die vorgezogene Neuwahl der Assemblée Nationale im vergangenen Juni und die jetzt vorgezogene Neuwahl des Bundestags haben die Arbeiten natürlich behindert. Umso wichtiger wäre es, wenn der Bundestag möglichst bald nach seiner Konstituierung seine 50 Mitglieder für die DFPV nominiert. Die nächste Plenarsitzung ist für Juni 2025 in Paris vorgesehen – wenn nichts dazwischen kommt. In der Zwischenzeit aber treffen sich Vorstand der DFPV und ihre Arbeitskreise.

Johanna Haag vom Bürgerfonds erklärte die Funktion dieser Finanzierungsmöglichkeit für zivilgesellschaftliches Engagement, die übrigens auf Vorschlag unserer VDFG (Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften, unser Dachverband) Aufnahme in den Aachener Vertrag fand. Sein Sinn besteht darin, die Förderung für Jugendliche durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), da seit 1963 besteht, zu ergänzen für Projekte aller Arten von Austausch jenseits der „Knackigkeitsgrenze“. Auch hier blasen die gegenwärtigen politischen Schwierigkeiten in Berlin und Paris Sand ins Getriebe. In Paris wird vielleicht in der Woche des 3.2 ein Haushalt verabschiedet; das ist aber keineswegs sicher. Und wann der Bundeshaushalt 2025 verabschiedet wird, steht auch noch in den Sterne. Bis dahin ist auch die Arbeit des Bürgerfonds eingeschränkt.

Auch Schüler und Studenten hatten Gelegenheit, ihre fragen loszuwerden. Für sie war am Nachmittag noch ein workshop organisiert gewesen, bei dem sie sich Fragen für die Plenarsitzung erarbeiten konnten. Das Interesse an diesen beiden binationalen Einrichtungen war sehr gross. DP

Die Kooperationspartner vlnr: D. Puhl (DFG), C. Schröer (CERC), S. Barnoin (GSI), M. Osmont (IF), H.Heimbach (Uni Luxemburg), J. Haag (BüFo),A Steffeds-Halmer (DW). Foto: privat

• DEUTSCH-FRANZÖSISCHENTAG DER GYMNASIASTEN

Wie im vergangenen Jahr war unsere DFG auch jetzt, am 24. Januar, wieder am Deutsch-Französischen Tag für Gymnasiasten beteiligt, der vom Institut Francais in Kooperation mit der Romanistik der Uni Bonn und dem französischen Attaché für Sprache und Bildung NRW und Hessen, sowie dem DFJW veranstaltet wurde. Ca. 50 Schülerinnen und Schüler aus 4 Gymnasien haben sich in Arbeitsgruppen mit dem Thema „Rire en bulles – Humor im Comic“ beschäftigt. Ausserdem wurden wie über Austauschprogramme mit Frankreich informiert: Vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW), vom Deutsch-Französischen Freiwilligendienst Kultur (VCFA) und über den Bachelor-Studiengang „Deutsch-Französische Studien“ der Uni Bonn.

Am Nachmittag haben dann sieben Gruppen ihre Kreationen vorgestellt, Comics, die sie sich ausgedacht und dann aufgezeichnet haben und die eine Jury beurteilt hat, an der die DFG beteiligt war. Am Ende des Tages wurden drei Gruppen für ihre Arbeiten ausgezeichnet. Den ersten Preis konnte der Präsident der DFG Bonn und Rhein-Sieg, Detlef Puhl, der Gruppe des Friedrich-Ebert-Gymnasiums überreichen.

• OFFEN FÜR ALLE: DAS CAFÉ FRANCAIS

Seit vergangenem Oktober probieren wir ein neues Format der Zusammenkunft aus: Das „Café Francais“. Gemeinsam mit dem Frankreich-Zentrum der Universität Bonn, dem „Centre Ernst Robert Curtius“ (CERC) und seiner wissenschaftlichen Direktorin Dr. Christina Schröer laden wir seit dem etwa einmal im Monat zu einem zwanglosen Treffen von Frankreich-Freunden ein. Bisher stößt diese Einladung durchweg auf gute Zustimmung. Etwa 30 Personen, jung und alt, Deutsche und Franzosen, versammeln sich in einem Lokal und tauschen sich aus, auf deutsch, auf französisch, wie es gerade passt. Jetzt, am 22. Januar, dem „Deutsch-Französischen Tag“, Jahrestag der Unterzeichnung des Elysee-Vertrags im Jahr 1963, hatten wir auch Jean-Pierre Renollaud zu Gast, den „Conseiller des Francais de l’Étranger“ in unserer Region. Die Treffen im „Café Francais“ werden jeweils in unseren „Dernières Nouvelles“ und im Newsletter des CERC angekündigt.

• FRANZÖSISCHE STIMMUNG BEI NEUJAHRSMATINEE

Für einen Hauch französischer Stimmung haben wir in diesem Jahr bei unserer Neujahrsmatinee sorgen können, die wir am 12. Januar, wie üblich, im historischen Gemeindesaal der evangelischen Erlöserkirchengemeinde in Bad Godesberg gefeiert haben. Etwa 80 Menschen haben auch diesmal wieder an dieser Traditionsveranstaltung teilgenommen und gemeinsam das neue Jahr begrüßt.

Als Ehrengast würdigte in diesem Jahr der Bezirksbürgermeister von Bad Godesberg, Michael Wenzel, unsere Arbeit. Zugleich sprach er offen über die Schwierigkeiten, die mit der Pflege der bestehenden deutsch-französischen Städtepartnerschaften bestehen. Einige funktionieren sehr gut, andere überhaupt nicht. Auf die Einladung der Stadt Bonn an die Städtepartner zur Feier des 75. Jahrestags de Grundgesetzes im vergangenen Jahr zum Beispiel sei kein einziger eingegangen. Aber er unterstütze jede Bemühung aus der Zivilgesellschaft, Partnerschaften mit Frankreich zu pflegen.

Für das kulturelle Programm haben wir die französisch-belgische Chansonsängerin Fabienne Carlier gewinnen können, die mit ihren Chansons, gesungen an Klavier und Akkordeon, französische Stimmung in den ehrwürdigen Gemeindesaal trug. „Songes d’un matin d’hiver“ lautete das Motto, unter dem sie „chansons qui nous ressemblent et nous rassemblent“ vortrug, vom Moulin rouge über Jacques Brel oder Victor Hugo bis zu Francoise Hardy. Ein heiterer, fröhlicher Auftakt für ein Jahr 2025, das nicht einfach wird.